Хотят раздеть все милых дам — и здесь и там, и здесь и там…

Бурное лето 1748 года подарило Фике множество незабываемых впечатлений

На какой-то миг главной заботой Екатерины стала отправка тайного письма, адресованного матери, Иоганне Элизе. «Секретка» была свернута в крошечную трубочку, и теперь надлежало передать ее в руки одного из итальянских музыкантов. Если бы все прошло благополучно, то мальтийские агенты вскоре перекинули бы это послание безутешной вдове, объявленной регентшей при сыне-отроке Фридрихе Августе, который был провозглашен владетельным герцогом Ангальт-Цербстским.

«Дамы с шлейфами, пажами, в розовых тенях…» Кавалерственные дамы Мальтийского ордена святого Иоанна — госпитальерки.

В город дальний унеси мои слова…

Дождавшись первого же концерта у престолонаследника, Фике подошла к оркестровой яме и как бы случайно остановилась за стулом «меченого» исполнителя — виолончелиста д’Ололио. Южанин не подкачал: изобразив, будто достает носовой платок, он настежь распахнул широкий карман. А Катя не мудрствуя лукаво бросила туда заветную цедулку. И вновь никто ничего не заметил.

Спустя несколько дней почетный гость — мессир Сакромозо, чрезвычайно довольный итогами своего петербургского визита, вернулся на службу в Варшаву. Его провожатый, капитан первого ранга Андрей Полянский, в грязь лицом не ударил: и выезды в дорогих каретах были роскошными и торжественными, и обеды в элитных харчевнях оказались вкусными и сытными, и достопримечательности Северной Венеции поражали ум и трогали сердце. К концу года Елизавета Петровна получила официальную благодарность от великого магистра (гроссмейстера) Мальтийского ордена Эммануэля Пинто за радушный и щедрый прием его полномочного представителя.

Ну а Екатерина воздавала должное гражданскому мужеству Микеля Сакромозо, взявшего на себя не только ответственную, но и опасную миссию. Если бы сей проступок «мелькнул» даже на уровне простого подозрения, достопочтенный бальи вылетел бы из России как ракета на салюте. За Фике же установили бы поистине неусыпный, церберский надзор. Но страшен сон, да милостив Бог! Обошлось…

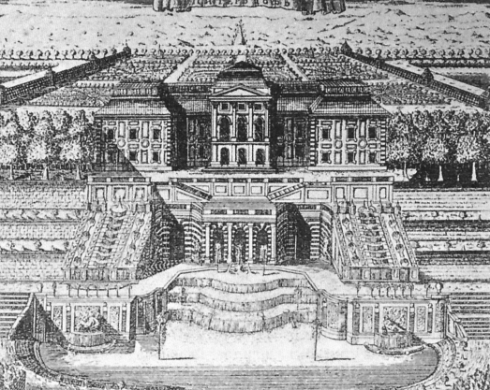

«Старый дом глянет в сердце мое…» Верхние палаты и каскад в раннем Петергофе. Гравюра XVIII века.

Я любви не числю и не мерю…

Где-то в начале июля двор перебрался в Петергоф, а оттуда — в Ораниенбаум. Памятуя о суровых гостилицких уроках, обслуга внимательнейше осмотрела дворец князя Меншикова — прежде всего полы и потолки. При инженерной проверке, увы, выяснилось, что перекрытия прогнили до угрожающей степени: не выдержав и месяца, они рухнули бы наземь со скрипом и грохотом. Особняк тотчас заколотили и опечатали. Великокняжескую чету поселили в прочных боковых флигелях, а трапезу подавали в просторной палатке рядом с увечной резиденцией. Фике удовлетворенно взирала на ремонтную лихорадку: ничто не мешало ей сутки напролет охотиться верхом в сопровождении егеря и лакея…

Из Ораниенбаума государыня Елизавета изволила вновь переехать в Петергоф. Повелительница разместилась под сводами Монплезира, только-только дополненного очередным корпусом, а молодой паре предоставили Верхние палаты — внушительный каменный дом Петра I. Этот архитектурный раритет доживал тогда последние годы, ибо Франческо Растрелли уже возводил вокруг и около монументальные стены Большого Петергофского дворца. По соседству с Катей устроилась ее дуэнья — камер-фрау Мария Крузе, а семейство Чоглоковых и стайка фрейлин заняли нижние этажи. Юные супруги часто резались в ломбер: порою на деньги, порою — на безделушки. Как-то раз, например, маркой в 10 тысяч рублей было условлено считать ночной колпак великого князя.

В разгар оных приятных забав многие заметили, что Мария и Николай Чоглоковы постоянно курсируют между Верхними палатами и царским Монплезиром. Это вызвало общий интерес, и любопытная мадам Крузе отправилась на разведку к берегу моря. Возвратилась лазутчица радостной и сияющей. Ей шепнули, что фаворитка Елизаветы Петровны статс-дама Анастасия Нарышкина намедни посетила, по распоряжению государыни, сказывавшуюся больной фрейлину Марию Кошелеву, у коей, однако, просматривалась подозрительная округлость живота. После долгого и жесткого допроса глупышка Маша, рыдая и причитая, покаялась в блудном грехе с Николаем Наумовичем. Узнав правду, монархиня впала в ярость.

Она вызвала к себе Марию Симоновну и известила ее — кстати, свою двоюродную сестру — о порочном поведении мужа, который недостоин отныне носить звание камергера. Царица намекнула на целесообразность немедленного развода, добавив, что опалы на чересчур доверчивую кузину класть не намерена. Изумленная Мария, буквально обожавшая ненаглядного суженого, твердила в горьких слезах, что это, вероятно, чья-то злая клевета, но Елизавета Петровна привела ей шокирующие подробности из вчерашнего разговора Нарышкиной с Кошелевой. Бедная статс-дама, в одночасье потерявшая семейный уют и облитая позором, пришла домой и обрушила на супруга-лжеца страшный гнев обманутой ревнивой женщины. Николай не отрицал вины. Напротив, он опустился на колени перед клокотавшей как кипяток благоверной и униженно просил извинить его — хотя бы ради многочисленных отпрысков.

Мария ответила, что прощает изменника, но пусть он не рассчитывает впредь на ее прежние трепетные чувства. Она сохраняет семью только во имя детей, которых не хочет воспитывать в одиночку, сиротами при живом отце. Затем Мария Симоновна привела своего непутевого спутника к предубежденной и, казалось, непреклонной государыне. Примирившиеся у подножия трона муж и жена упали — теперь вдвоем! — на колени и раболепно молили венценосную хозяйку России не разлучать их, дабы не обездолить и без того несчастное потомство из шести малолетних чад. И дочь Петра дрогнула…

«Опутывал рога, при смехе нимф, сатиру…» Картина французского художника Адольфа Вильяма Бугро «Нимфы и сатир». 1873 год.

Дашь ли запреты забыть вековые?

Катя часто думала, что есть все-таки способы тронуть и взволновать даже душу царей. Вот с полвека назад, когда русское Великое посольство путешествовало по Европе и задержалось в Голландии, Петр Алексеевич, предпочитавший рядиться там в простонародное платье, положил глаз на какую-то пригожую местную гризетку. Фике наморщила лоб: на память пришли строки из записок петровского придворного токаря Андрея Нартова. Он повествовал, как изучавший в Саардаме судовое мастерство самодержец хаживал после работы в некий погребок «кушать сельди, сыр, масло, а равно пить виноградное вино и пиво». Здесь ему повстречалась работающая на хозяина «молодая рослая девка», и царь, будучи изрядным ценителем прекрасного пола, потерял покой, тем паче что хитроумная красавица вмиг распознала его подлинный статус.

Однажды воскресным утром, когда владелец таверны и почти вся прислуга ушли на трехчасовую молитву и проповедь в кирху, «дедушка» заглянул на постоялый двор. Выпил хмельного, а потом, обняв и поцеловав улыбчивую служанку, воскликнул на хорошем голландском: «Ведай, лапушка, как я тебя люблю!» И вручил ей десять червонцев на пестрые ленты. «Ой, Питер, — проворковала девица, — сдается мне, ты богач. Наверное, и московский царь!» — «Вздор, — засмеялся посетитель. — Куда мне? Я с утра до вечера плотничаю на верфи». — «А толкуют, будто ты постигаешь науку мореплавания, чтобы учить свой народ». — «Ложь, солнце мое, не верь!» И, прижав к себе бойкую кралю, прошептал: «Любовь не разбирает чинов. Я — российский дворянин». — «Ну, тогда, — охнула собеседница, — сие для меня бесчестье. Вольного народа да свободная девка не вправе принадлежать знатному человеку». И, встав, вознамерилась уйти.

«Постой, любезная, — хмыкнул Петр. — Признайся, согласилась ли бы ты любить саардамского плотника и московского государя в одной персоне?» Разбитная субретка расцвела как маков цвет: «Это, Питер, дело иное! Царю сердца не откажу и привечу во всякое время!» — «Что ж, люби во мне и того и другого, да не сказывай никому, буде видеться со мною возжелаешь». Он опять достал кошелек и, отсчитав еще 50 монет, высыпал деньги в нежную и искательную ладонь.

С той поры, до самого отъезда из Саардама в Амстердам, царь легко приглашал ушлую красотку к себе на квартиру и весело проводил с нею досуг. А прощаясь, пожаловал скромной и честной девушке 300 талеров на приданое к свадьбе. Ничего страшного, подытожила Фике: главное — что августейший не скучал и не тосковал на далекой чужбине. Душа его ликовала…