За «Реквием» я получил шесть суток ШИЗО…

О своих встречах с Анной Андреевной рассказывает поэт, бывший политзаключенный Николай Николаевич Браун

Он родился в семье поэтов — Николая Брауна и Марии Комиссаровой. Его отец выносил из «Англетера» тело Сергея Есенина, мать состояла в родстве с Осипом Комиссаровым, спасшим жизнь императору Александру Второму. Сам же он в 1969 году был осужден на десять лет как антисоветчик, которому вменялись в вину подготовка покушения на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева и подготовка взрыва Мавзолея Владимира Ильича Ленина. Свидетелем на суде выступал… бывший депутат Первой императорской Государственной думы Василий Шульгин, в далеком 1917-м оказавшийся свидетелем отречения от престола Николая Второго. Такое переплетение человеческих судеб и придумать, кажется, невозможно…

Николай Браун — обладатель целой библиотеки книг Ахматовой.

ВЕЩДОК ЗАУЧИВАЛИ НАИЗУСТЬ

— Николай Николаевич, складывается впечатление, что сама судьба постоянно сводила вас с Ахматовой. Вы с родителями жили на канале Грибоедова в доме №9, куда в начале войны ненадолго, до эвакуации, переселилась Анна Андреевна. Потом семья ваша перебралась в «писательский» дом на улице Ленина, и вы вновь оказались соседями. Дача у вас в Комарове, и ахматовская «будка» тоже там…

— Можно добавить, что и в пермских, и в мордовских политлагерях строгого режима я не «расставался» с Анной Андреевной.

— В лагерь вы угодили уже после смерти Ахматовой…

— Да, мой политический процесс был тремя годами позже. Но, разумеется, все десять лет я постоянно вспоминал об Анне Андреевне. А в пермском лагере даже получил шесть суток ШИЗО (штрафного изолятора) за то, что одному из моих уважаемых соузников — Сергею Михайловичу Пономареву — продиктовал «Реквием». Во время очередного лагерного шмона у него изъяли тетрадь с записью ахматовской поэмы. Вызывают меня: «Вы диктовали Пономареву запрещенный «Реквием»?» — «Да». — «У вас он записан?» — «Нет. Я его помню наизусть». — «Понятно, почему при обыске у вас текст не обнаружен». Пономарев получил восемь суток ШИЗО, а я — шесть. У Сергея Михайловича, естественно, возник вопрос: почему ему дали на двое суток больше. Начальник лагеря вполне корректно объяснил: за то, что он хранил текст «с целью распространения», а вещественных доказательств вины Брауна нет. Кстати, со слов самой Анны Андреевны я знаю, что некоторые ее друзья (число их невелико) и на воле тоже старались не иметь у себя «Реквиема», чтобы в случае обыска он не явился вещдоком при формулировке «хранение в целях распространения антисоветской литературы».

И они заучивали его наизусть.

Николай Николаевич Браун записывал на магнитофон чтение стихов Анны Андреевны в исполнении автора.

ПЕРЕЧЕРКНУТАЯ БУКВА

— Когда вы первый раз прочли «Реквием»?

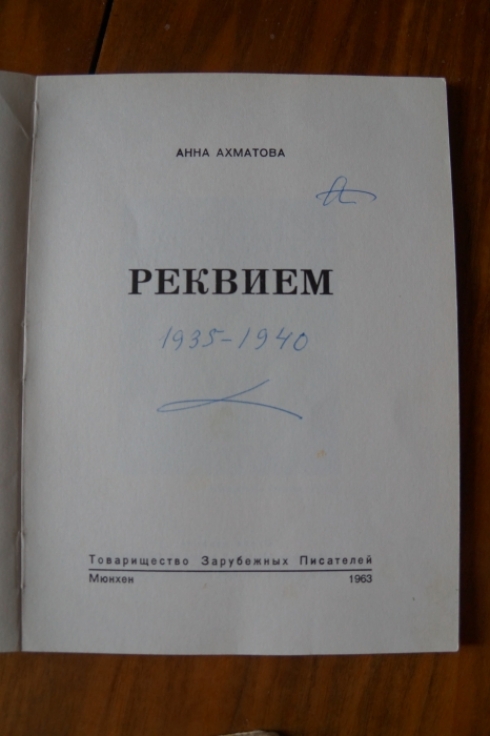

— Впервые я увидел текст в машинописном варианте. Но кроме самиздатовского я хотел иметь «Реквием», изданный отдельной книгой в Мюнхене в 1963 году.

Несколько месяцев спустя мне его передали. Нелегально. Я обернул книжицу в специально изготовленную мной непрозрачную обложку из плотной белой бумаги и отправился к Анне Андреевне, в ее квартиру, которая находилась в соседнем парадном. Ахматова была невероятно удивлена: «Как вам удалось достать?!»

Она пролистала «Реквием» и сказала, что в отличие от распечаток все правильно.

Кроме одного слова во вступлении:

«Это было, когда улыбался // Только мертвый, спокойствию рад. // И ненужным привеском качался // Возле тюрем своих Ленинград». «Должно быть «болтался». Давайте я поправлю». Я возразил: «Знаете, Анна Андреевна, это ошибка не грубая; «качался» тоже достаточно образно».

Она не стала спорить. Я попросил ее надписать мне книгу. «Я не могу этого сделать, потому что «Реквием» уже является посвящением… мужу и сыну». И быть может, чтобы не обидеть меня отказом, заметила, что на титульном листе не хватает дат написания поэмы. И, как видите, восполнила этот пробел, сказав: «Не 1963-й, а…» — и ниже заголовка написала: «1935 — 1940». А наверху справа начертала характерную для нее букву «А», как бы перечеркнутую. Я занимался графологией и знаю, что перечеркнутая буква означает в характере черту самоограничения.

Однажды я пришел к ней с другим уникальным изданием: «У самого моря», издательство «Алконост», 1921 год. Это ее самая ранняя поэма. Ахматова была растрогана. «Откуда она у вас? Каким образом вам удалось приобрести такой раритет? У него же крохотный тираж!» — «Если смог достать ваше мюнхенское издание, то раздобыть петроградское в Петрограде для меня оказалось значительно проще». Анна Андреевна кивнула с улыбкой, затем взяла книгу и, слегка помедлив, написала на титульном листе: «Николаю Брауну (младш.) от всей души Ахматова.

19 ноября 1964. Ленинград». Чем меня удивила — понятия «Ахматова» и «Ленинград» мне казались несовместными.

Я всегда бережно хранил и другие ее книги. Например, «Подорожник» 1921 года издания, вот он перед нами на столе. А вот книга «Anno Domini», год выпуска тот же. Я помню, как взял в руки «Anno Domini» еще в отроческом возрасте, и первое же стихотворение на меня произвело сильнейшее впечатление. «Все расхищено, предано, продано, // Черной смерти мелькало крыло, // Все голодной тоскою изглодано, // Отчего же нам стало светло?»

И еще сразу запомнилось стихотворение 1919 года, c обращением на «ты» и с маленькой буквы к призраку убиенного, но не названного ею царя — разумеется, Николая II:

«И странно ты глядишь вокруг // Пустыми светлыми глазами». (Годы спустя в последующих изданиях прочел: «И странно Царь глядит вокруг…»)

Помню, заставило задуматься датированное 1914 годом:

«Не бывать тебе в живых, // Со снегу не встать…»

А вот знаменитые «Четки», год — 1922-й.

«НАСТРОЕНИЯ УНЫНИЯ, ТОСКИ И ОДИНОЧЕСТВА»

— Какие отношения были между Николаем Брауном-старшим, Марией Комиссаровой и Анной Ахматовой?

— Благожелательные. В прискорбно знаменитом докладе партийного секретаря Андрея Жданова «О журналах «Звезда» и «Ленинград» и в Постановлении ЦК ВКП(б) 1946 года сказано, что — цитирую: «В некоторых своих стихах Садофьев и Комиссарова стали подпевать Ахматовой, стали культивировать настроения уныния, тоски и одиночества, которые так любезны душе Ахматовой».

Доклад этот был издан брошюрой тиражом в 300 тысяч… Но мои отношения с Анной Андреевной складывались индивидуально, независимо от родителей. Мы виделись многократно, иногда я по ее просьбе что-то отвозил, передавал нашим общим знакомым. Кроме того, когда Ахматова жила в Комарове, я ее там посещал. Мы встречались с людьми в узком кругу и в комаровском Доме творчества писателей. На встречи, назначенные мне, я никогда не приходил без цветов. Помню, в 1965 году, войдя с гиацинтами в ее комнату на первом этаже Дома творчества писателей, я услышал, что эти весенние цветы в числе ее любимых.

— Николай Николаевич, вы однажды как бы вскользь заметили, что записывали Ахматову на магнитофон — лирические стихи и вроде бы даже «Реквием»…

— Сейчас по причине невозможности публикации в газете моего рассказа в полном объеме говорю обо всем вкратце, опуская значимые и волнующие меня и сегодня впечатления и подробности. Не поверите, но сначала я записал «Реквием». Здесь, в этой квартире, на Широкой улице (нынче Ленина), таков официальный адрес, в доме №34, в комнате, где мы сейчас с вами беседуем.

Я приглашал ее к себе, когда дома никого не было, чтобы избежать вопросов и помех при записи. Встречал ее у парадного и препровождал к себе. Всякий раз переживал по, казалось бы, пустячному поводу: у нас в то время лифт работал с перебоями, а подниматься нужно на пятый этаж. Но переживания мои, к счастью, оказались напрасными.

Анна Андреевна сидела перед микрофоном защитного цвета армейского образца за журнальным столиком, что и сейчас стоит на том же месте у окна; громоздкий магнитофон «Днiпро» стоял поодаль на специальной подставке. Лирику Ахматова читала с молодым, неожиданным для меня задором, увлеченно. Каждое стихотворение воспринималось как неповторимое и глубинное переживание. Перерыв на чай бывал по-деловому коротким.

С полным основанием утверждаю, что записи получились очень удачными. Оригиналы я храню и теперь в моей фонотеке, начатой в 1960-е годы, — она называется «Голоса двух эпох».

— Родители ваши могли быть с Ахматовой в «благожелательных» отношениях. Но! Представьте себе: появляется молодой мужчина и говорит: «Анна Андреевна, я хочу записать на магнитофон». И предлагает почитать лирику и «Реквием». Поэму, которую люди учат наизусть, чтобы в случае обыска не было улик…

— При ряде наших встреч тет-а-тет я ей читал те свои стихи, которые не читал даже родителям. Они впоследствии инкриминировались мне как антисоветские и фигурировали в обвинительном заключении и приговоре, назывались составом преступления. И она мне читала — в частности, большие отрывки из «Поэмы без героя», сопровождая чтение комментариями. Это произведение было для нее не менее значимо, чем «Реквием». Наше общение с Анной Андреевной было непринужденным и вполне доверительным, что я считал большой честью для себя.

СЕКРЕТНЫЙ АВТОГРАФ

— Вы не думали писать воспоминания об Ахматовой?

— А мы с вами чем сейчас занимаемся?

Вот тетрадочка — обыкновенная школьная, в клеточку. В мордовском лагере в 1972 году, когда мне на «строгом спецу» оставалось быть еще восемь лет, я решил зафиксировать то, что помнил о наших встречах с Ахматовой…

— Извините, но вы начали свой рассказ с того, как получили шесть суток ШИЗО за то, что продиктовали соузнику «Реквием», и вдруг беретесь за написание воспоминаний об опальном поэте!..

— Бумаги мои, конечно, просматривались регулярно. Мы же, узники спецстрогих лагерей, считались особо опасными государственными преступниками. Но при всей строгости режима удавалось кое-что писать, прятать. (Узники — народ изобретательный!) Что-то, конечно, обнаруживалось, изымалось, уничтожалось, но что-то и сохранилось. Чудом. Записи об Ахматовой я дублировал, их мне удалось переправить на волю. Естественно, какие бы то ни было фамилии мною не упоминались. А с другой-то стороны: чего особо секретного в воспоминаниях об Ахматовой? Это же не «Реквием»… Перед самым вашим приходом я наугад открыл тетрадочку с копией текста и наткнулся на следующий факт.

2 марта 1967 года — вечер памяти Ахматовой в Доме ученых в Лесном. (Анна Андреевна умерла 5 марта 1966-го.) До начала я заглянул в радиорубку — убедиться, есть ли там необходимая мне аппаратура, после чего договорился с устроителями, что в финале включу запись отрывка из «Реквиема». Вечер вел художник Натан Альтман — все знают портрет Ахматовой, написанный им в 1914 году.

С Натаном Исаевичем я согласовал момент включения и, когда пришло время, громко объявил: сейчас прозвучит голос Ахматовой. Никто этого не ожидал. Отрывок из поэмы в ее чтении произвел необычайное, эмоционально захватывающее впечатление.

Он завершался следующими словами:

«Эта женщина больна, // Эта женщина одна, // Муж в могиле, сын в тюрьме, // Помолитесь обо мне». Потрясенный зал молча встал. Случилась не предусмотренная сценарием вечера минута молчания. Очень трогательная минута, не забуду ее никогда.

— Николай Николаевич, пожалуйста, еще хотя бы одну историю из вашей заветной тетрадочки!

— Пожалуйста. Самое начало лета 1964 года. Мое посещение Ахматовой в Комарове в числе членов Клуба любителей поэзии, существовавшем при книжном магазине на улице Союза Печатников, 6. В клубе у нас выступали самые разные писатели и поэты, включая московских. Очень хотелось пригласить Ахматову. Она в то время жила в Комарове. Везти Анну Андреевну на машине в город было бы утомительно для нее. Договорились с ней по телефону, что активисты клуба приедут в Комарово. Было нас не меньше пятнадцати. Мы еле втиснулись в литфондовскую писательскую дачу, которую Ахматова иронично называла будкой. Анна Андреевна приняла нас очень любезно. (Подробности приема опускаю.) Я рассказал о клубе, о том, чем мы занимаемся. Закончил просьбой об автографе на ее книге. Анна Андреевна: «Нет, нет, не сейчас!» — затем внимательно посмотрела на меня и сказала: «А, Николай Браун-младший! Похож на отца! Вернусь в город, позвоните мне, условимся о встрече».

Узнав, что Ахматова вернулась из Комарова, я позвонил ей и в назначенное мне время направился в соседнее парадное.

С недавно полученным через «границу на замке» запретным «тамиздатом» — завернутым мной в непрозрачную обложку «Реквиемом»…