Пастернак был без ума от «Облака в штанах»

Что связывало нобелевского лауреата с Петербургом

10 февраля минуло 125 лет со дня рождения Бориса Пастернака. Вроде бы о его связи с Петербургом трудно говорить: Пастернак — московский писатель, вся его жизнь связана с Москвой, еще — с Марбургом, Грузией... Но так уж действуют закономерности российской жизни, так уж работает здесь Петербург, что ты либо в нем — либо противопоставлен ему. А ведь это тоже связь. Петербург создает как бы раму вокруг Пастернака, подчеркивает его на контрастах: где надо, противопоставляет его московской живости свой холод или, наоборот, манит его из московской сытой, блинной, грязноватой стихийности трактира — своим нервным порядком, чистотой, правильностью, умышленностью. Или Петербург дарит ему людей — мучителей, друзей, соперников и возлюбленных, которые ведь тоже своим отличием и недосягаемостью подчеркивают в нас наши черты.

«Ты старше, ты сильнее»

Отец поэта, Леонид Пастернак, был видным художником, академиком Петербургской Академии художеств, но родом, как и мать Розалия Кауфман, из Одессы. Москва, наверное, стала средней точкой между южным стихийным теплом и северной академичностью.

Пастернак впервые побывал в Петербурге в 1904 году, приехав на рождественские каникулы к своей тете Анне, вышедшей замуж за журналиста Михаила Фрейденберга. Ходил в театр Комиссаржев-ской, по тем временам крайне новаторское учреждение, дававшее Ибсена, Горького, запрещенные цензурой вещи, — и был крайне впечатлен. Михаил Фрейденберг сотрудничал в консервативном «Петербургском листке» и вынужден был по заказу написать ругательную статью о Комиссаржевской, хотя отношение к Вере Федоровне было в доме уважительным. Пастернак уехал домой раньше времени.

Дмитрий Быков пишет в своей биографии Пастернака: «Петербург тем не менее произвел на него огромное и предсказуемое впечатление — он показался ему, как сказано в «Людях и положениях», «гениальной каменной книгой». Главное же — и квартира Фрейденбергов, в которой Анна Осиповна постоянно наводила строгую чистоту, и систематичность занятий Ольги, всерьез мечтавшей о философском образовании, и самая геометричность города сделали Петербург в сознании Пастернака символом порядка, к которому сам он всю жизнь стремился — но не мог преодолеть любовно-снисходительного отношения к московскому хаосу и собственной зависимости от настроения.

Фрейденберги жили иначе. Тут себя не распускали. Пастернак навсегда полюбил «чистоту и холод» их квартиры на Екатерининском канале, в которой всю жизнь прожила Ольга, не покинув даже в дни блокады. У него мало стихов о Петербурге, и с петербуржцами он всегда чувствовал себя несколько скованно: их отпугивали его открытость и кипучесть, его — их чопорность».

Ольга Фрейденберг — его кузина. В 1910 году у них завязался роман. Они были ровесники, обоим по 20 лет. Он писал ей многословные, захлебывающиеся от восторга и тоски по близости философические письма не проще гегелевских писаний. Она отвечала понимающе, но как бы с высоты какого-то опыта, большей зрелости. Не хотела «давать задатков и обещаний»; испугалась, что он создал о ней искусственное представление, которому она не соответствует — и не желает «втискивать» себя в какую-либо форму. «Не представляй меня такой, какой меня нет».

«Я знаю жизнь, и знаю, верь, хорошо; ты не верь в меня — я тебя обману» — это она ему. «О, как ты страдаешь! И я хотел бы успокоить тебя, но не потому, что старше и сильнее. Ты старше, ты сильнее. Но может быть, можно успокоить слабостью» — это он ей. Она была его строгим Петербургом.

Из ее воспоминаний: «В Петербурге мы уже не могли оторваться друг от друга. Он уезжал с тем, что я приеду в Москву, а потом он проводит меня в Петербург. Пока он ехал и писал мне, я не могла найти себе места и ждала до беспамятства, ждала до потери чувств и рассудка, сидела на одном месте и ждала. И он едва мог доехать, и в ту же минуту написал мне громадное письмо». Две летние недели идет эта пулеметная перестрелка письмами. Он звал ее в Москву. Романа не вышло. Переписывались они всю жизнь. Она пережила блокаду, умерла в 55-м, на пять лет раньше него.

Быков: «Всю жизнь Ольга Фрейденберг прожила с матерью, замуж так и не вышла, а в пятьдесят лет и вовсе махнула на себя рукой: Евгений Борисович Пастернак вспоминает ее невысокой, одутловатой, одетой бедно и однотонно,— но в квартире ее, как и в костюме, по-прежнему царил образцовый порядок, и пастернаковское представление о «чистоте и холоде» петербургского жилища осталось адекватным».

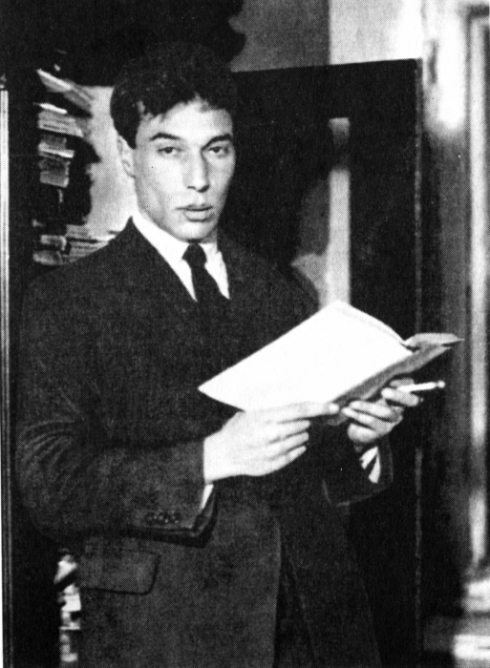

В пятнадцатом году Пастернак уже — отучившийся в Московском университете на юридическом, в Марбург-ском — на философии. Отказавшийся и от права и от любомудрия, выбравший путь поэзии. У него уже опубликован первый сборник «Близнец в тучах», он водит знакомство с футуристами, с Маяковским. От свежевышедшего «Облака в штанах» Пастернак был без ума.

Поверх барьеров

24 октября 1915 года он съездил с Маяковским в Петербург — теперь уже военный Петроград. Маяковский познакомил его с Бриками.

Быков: «Он навсегда запомнил <...> долгий проход с Маяковским по Литейному — его поражала способность Маяка вписываться в любой город; в «Охранной грамоте» сказано, что Питер шел ему даже больше, чем Москва. У Бриков Пастернак понравился, хотя никто не принял его всерьез. Впечатление было, как всегда, смешанное: явно талантлив, что-то непонятное гудит, ко всем доброжелателен, но при этом странно тревожен.

Есть темное упоминание (в воспоминаниях Н. Вильям-Вильмонта, со слов Пастернака), будто Пастернак виделся в Петрограде с Гумилевым и Мандельштамом,— но если встреча и была, сближения не получилось. Результатом поездки стал небольшой цикл «Петербург» — мрачный тетраптих, посвященный Петру; эта фигура вызывала у Пастернака и страх, и симпатию, тема петровских преобразований в полную силу зазвучит потом в «Высокой болезни». Город как чудо воли, осуществившаяся мысль реформатора — сквозной образ этого стихотворного цикла, появившегося в книге «Поверх барьеров».

Чертежный рейсфедер

Всадника медного

От всадника — ветер

Морей унаследовал.

Каналы на прибыли,

Нева прибывает.

Он северным грифелем

Наносит трамваи.

Попробуйте, лягте-ка

Под тучею серой,

Здесь скачут на практике

Поверх барьеров.

Тут отчетлив Пушкин, как ориентир и кумир Пастернака, как творец, конгениальный самому Петру. Петровский Петербург для Пастернака построен Пушкиным. Достоевский тут, впрочем, тоже проницается. Неоконченный прозаический текст «Петербург» 1917 года: «Да, очень может быть, что он попахивал страницей Достоевского, ибо страницы Достоевского хранили его, ибо этим страницам не существовать бы — не обладай художник вкусом и не измерь он удельный вес дыхания туманов петроградских болот».

Дмитрий Быков пишет, что у Пастернака в «Темах и вариациях» Пушкин и сфинкс — равноправные, уравновешивающие силы. Поэт и стихия, поэт и сила, поэт и власть: «Противостояние и взаимное уравновешивание поэта и власти стало главной темой Пастернака на протяжении всех двадцатых и тридцатых, пока он верил, что власть стоит рассматривать всерьез».

Эта новая власть, новые творцы приходили на место Петра, затмевая и петровский Петербург, и пушкинский, и достоевский — своим красным видением. Петербург стал Ленинградом; Пастернак продолжал его называть по-прежнему. С ним была связана новая боль: теперь это ворота в иной, прежний мир. Туда эмигрируют не нашедшие себе места в мире новом. Родители Пастернака и его сестры в 1921 году покидают советскую Россию по личному ходатайству Луначарского. Летом 1922 года Пастернак с молодой женой, художницей Евгенией Лурье, собрались в Берлин, к родителям. Отплывали из Петрограда.

С ними на пароходе «Гакен» Россию покидал композитор Артур Лурье — возлюбленный Ахматовой. Ахматова провожала пароход. В памяти Пастернака навсегда отчеканился ее бесстрастный профиль на фоне залива.

Об этом моменте Пастернак написал свое «Отплытье»:

Слышен лепет соли каплющей,

Гул колес едва показан.

Тихо взявши гавань за плечи,

Мы отходим за пакгаузы.

Плеск и плеск, и плеск без отзыва.

Разбегаясь со стенаньем,

Вспыхивает бледно-розовая

Моря ширь берестяная.

Треск и хруст скелетов раковых,

И шипит, горя, береста.

Ширь растет, и море вздрагивает

От ее прироста.

После потрясений переворота Петроград как будто даже стал ему дороже Москвы. Потому что новая красная Москва была сильнее в нем и звучала больнее.

Из письма 1924 года: «…понял, что Москва навязана мне рожденьем, что это мое пассивное приданое, что это город моих воспоминаний <…>. Что я все силы приложу к тому, чтобы отсюда переехать, на первое время — скажем — в Петербург.

Надо еще сказать, что по смешанному своему стилю, составу населенья и пр. и пр. Москва теперь производит в высшей степени фальшивое впечатленье. Бывает время, когда тут начинаешь чувствовать, что дышишь ложью, всеобщею и сплошной, пропитывающей решительно все кругом, начиная от кирпича и кончая людскими разговорами».

Зимой 1925 г. он пишет о Петербурге младшей сестре Жозефине:

«Это изумительный город. Надо в нем побывать и немного пожить, чтобы чувства к родине и мысли о ней разместились в должном порядке и пришли в равновесье, свое, особенное, без петербургских впечатлений недостижимое».

Переехать не получилось, Пастернак до конца жизни остался в Москве. Но тяга к Петербургу была сильной. Здесь рядом, в Тайцах, он снимал дачу с женой. Здесь проходили его творческие вечера в Капелле, тут он печатался. В 1924 году Чуковский издал его повесть «Воздушные пути» в «Русском современнике» — последний всплеск журнальной свободы в стране. В том же году издание закрыли. «Умные люди, а не понимают, что делают», — прокомментировал безнадежную затею Чуковского Троцкий.

«В тишину, чистоту и холод…»

Революционная краснота стала темнеть тучами. Беззащитным титанам с захлебывающейся искренностью здесь было уж точно не место. Но другого места для них уже не было.

Борис Пастернак, Сергей Эйзенштейн, Владимир Маяковский и Лиля Брик.

Пошли аресты. Начинается уничтожение Мандельштама, который в ноябре 1933 года пишет свое «Мы живем, под собою не чуя страны…», читает его полутора десяткам человек — в том числе и Пастернаку. Пастернак это назвал самоубийством. Неловко вступился за Мандельштама перед Сталиным. Хлопотал об освобождении (только временном, конечно) Николая Пунина и Льва Гумилева.

При этом сам он был официально признан, даже выездной — его отправляли на антифашистский конгресс в Париж, он виделся с Цветаевой, заезжал в Лондон, к сестре в Берлин. Статус прославленного поэта (Бухарин называл его лучшим поэтом Союза!) давил на него тяжелейшим грузом. Была бессонница. Потом произошел нервный срыв.

«Я приехал в Ленинград в состоянии острейшей истерии, т. е. начинал плакать при каждом сказанном кому-нибудь слове. В этом состоянии я попал в тишину, чистоту и холод тети Асиной квартиры и вдруг поверил, что могу тут отойти от пестрого мельканья красок, радио, лжи, мошеннического и бесчеловечного по отношению ко мне раздуванья моего значенья, полуразвратной обстановки отелей, всегда напоминающих мне о тебе, что стало моей травмой и несчастьем… И надо же, наконец, обресть тот душевный покой, которого я так колдовски и мучительно лишен третий месяц!» (12 июля 1935 г., Ленинград).

Здесь его выхаживала уже другая женщина, вторая супруга Зинаида Николаевна Нейгауз. Жила с ним неделю в «Европейской». Постепенно Пастернак отошел. Холод его Петербурга все-таки мог привести в чувства, как холодный компресс.

Множество его вещей печаталось здесь, в Ленинграде, в «Звезде». Рукописи, присланные в редакцию, по сей день хранятся в архивах Пушкинского дома.

Волны толкутся.

Мостки для ходьбы.

Облачно. Небо над буем, залитым

Мутью, мешает

с толченым графитом

Узких свистков паровые клубы.

Пасмурный день растерял катера.

Снасти крепки,

как раскуренный кнастер.

Дегтем и доками пахнет ненастье

И огурцами — баркасов кора.

С мартовской тучи летят паруса

Наоткось, мокрыми хлопьями

в слякоть,

Тают в каналах балтийского шлака,

Тлеют по черным следам колеса.

Облачно. Щелкает лодочный блок.

Пристани бьют в ледяные ладоши.

Гулко булыжник обрушивши, лошадь

Глухо въезжает на мокрый песок.

Уже много позже в Ленинграде было еще одно событие, важное для Пастернака. В апреле 1954 года Григорий Козинцев поставил «Гамлета» в пастернаковском переводе; Пастернак даже специально для этого спектакля стремительно перевел 74-й сонет Шекспира, но Козинцев использовал перевод Маршака.

На премьеру Пастернак, впрочем, не поехал, поскольку не желал отвлекаться от дописываемого романа «Доктор Живаго». Ольга Фрейденберг посетила спектакль и написала ему восторженное письмо, одно из последних. Она умерла 6 июля 1955 года — в год окончания романа. Круг замкнулся. Петербург, холодный российский Эльсинор, распрощался со своим Гамлетом, своим противником и возлюбленным. И кто скажет, о ком эти строки, о Петре или о самом поэте:

Тучи, как волосы, встали дыбом

Над дымной, бледной Невой.

Кто ты? О, кто ты?

Кто бы ты ни был,

Город — вымысел твой.

Улицы рвутся, как мысли, к гавани

Черной рекой манифестов.

Нет, и в могиле глухой и в саване

Ты не нашел себе места.

Воли наводненья не сдержишь сваями.

Речь их, как кисти слепых повитух.

Это ведь бредишь ты, невменяемый,

Быстро бормочешь вслух.

Метки: Памятная дата Про Петербург

Важно: Правила перепоста материалов