«Печенье к чаю» с Анной Ахматовой

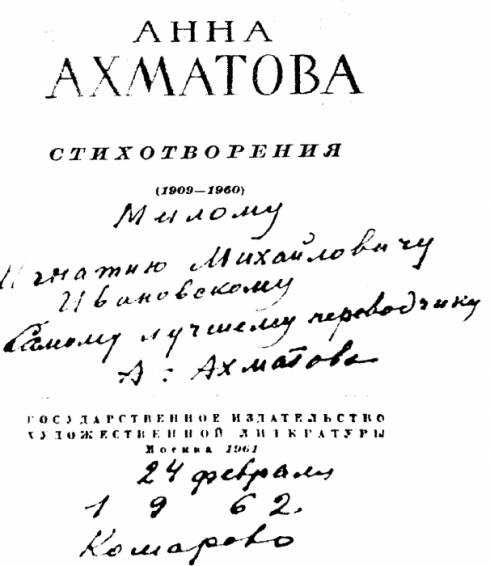

Поэтесса написала ему на книге стихотворений: «Милому Игнатию Михайловичу Ивановскому, самому лучшему переводчику»

В библиотеке «Лиговская» (Лиговский пр., 99) идет цикл творческих встреч с Игнатием Ивановским — поэтом-переводчиком, лауреатом премии Шведской академии. Это человек, переводивший английские баллады о Робине Гуде и стихи «шведского Пушкина» XVIII века Карла Микаэля Бельмана. Он перевел заново сонеты Шекспира и сделал стихотворное переложение всей Библии. А еще он общался с такими обитателями советского Парнаса, как Анна Ахматова, Самуил Маршак, Евгений Шварц, Михаил Лозинский…

Игнатий Ивановский лично знал поэтов и писателей, знакомых большинству из нас только по книгам.

Он был учеником Михаила Леонидовича Лозинского, после его кончины разобрал и описал архив переводчика.

Все равно в это трудно поверить: в то, что этот моложавый человек, тихим голосом рассказывающий о своих встречах с великими, действительно видел их, пил с ними чай, получал от них похвалы за свою работу. Для нас это уже — «другие берега», уходящие все дальше. Но вершины все еще возвышаются в пределах нашей видимости.

— Я попал к шапочному разбору, — говорит сам Игнатий Михайлович. — То поколение, которое от Пушкина отделяли всего несколько десятилетий, уходило. Поднималось новое. И старшие очень заботились о младших. Это была горная страна, и даже дальние предметы волшебным образом казались приближенными, потому что воздух очень чист. Но дышать на такой высоте иногда трудно.

«А если еще чуть-чуть?»

Даже начинался путь переводчика не без помощи его будущих старших знакомых.

— Одним из толчков для меня стали переводы Самуила Маршака. В отроческом возрасте попала ко мне в руки книга его переводов с английского «Вересковый мед». Чудная книга! Я стал ее читать, и как-то ударило это в душу. Я понял, что этим буду заниматься. Так что Самуилу Яковлевичу я пожизненно благодарен. Между прочим, он впоследствии дал мне рекомендацию в Союз писателей.

А в восьмом классе со мной был такой случай. У нас была молодая красивая учительница английского. А в этом возрасте для нас женщины уже составляли некую проблему. И она прекрасно понимала, что у нее над нами такая власть, какой не бывало ни у какого диктатора. И она этой властью пользовалась. Когда мы ее сердили ленью или еще чем-то, она раздавала нам подзатыльники. Но тот, кому она давала подзатыльник, весь расцветал от счастья. Еще ее любимым присловьем было: «Да вы дураки, все равно у вас это не выйдет». Однажды она сказала: «У вас в учебнике есть четыре строчки Вальтера Скотта — стихотворение под названием «Слава». К следующему уроку переведете мне его стихами». «У-у-у!» — завыл класс. «Да вы дураки, конечно, вы не сможете. Мне нужно усилие. Тот, у кого в черновике я увижу какое-то старание, получит пятерку в журнал». — «О-о-о!» — завыл класс уже совсем по-другому. Все перевели. А я, конечно, лучше всех. Потому что уже возился к тому времени со строчками, а другие ребята — никогда.

И пока я это делал, мне в этом процессе что-то страшно понравилось. Я подумал: «А если еще чуть-чуть?» Еще попробовал. Еще больше понравилось. Вот такое было начало...

О Михаиле Лозинском

22 декабря 1920 года Александр Блок записал для себя в дневнике: «М. Лозинский перевел из Леконта де Лиля — Мухаммед Альмансур, погребенный в саване своих побед. Глыбы стихов высочайшей пробы. Гумилев считает его переводчиком выше Жуковского». Такая оценка — задолго до переводов «Гамлета», Мольера, Данте.

А вот высказывание о Лозинском Ахматовой: «В трудном и благородном искусстве перевода Лозинский был для двадцатого века тем же, чем был Жуковский для века девятнадцатого».

Михаил Лозинский — автор перевода «Божественной комедии», который до сих пор считается непревзойденным.

— Я шел по улице, — рассказывает Игнатий Михайлович. — И вдруг мне пришло в голову: «А может быть, Лозинский-то жив!» Для меня он был классик, а все классики, как известно, умерли. Это главный признак классика.

Я с трудом добыл его телефон. Позвонил, и мне сказали: «Михаил Леонидович очень болен и, к сожалению, никого не принимает. Всего доброго».

Мой приятель был внуком Владимира Федоровича Шишмарева, академика, крупнейшего романиста и так далее. Лозинский часто пользовался его консультациями. Внук доложил дедушке, дедушка позвонил, и через три дня звонок раздался в моей коммунальной квартире: «Игнатий Михайлович?» Я начинаю соображать, кто это — «Игнатий Михайлович». Мне столько лет, что у меня еще впереди превращение в «Игнатия Михайловича». Сообразив, я с запинкой отвечаю: «Д-да». — «С вами говорит Лозинский Михаил Леонидович. Я слышал, что вы хотели бы со мной поговорить. Давайте назначим время». И я попал в этот роскошный кабинет. Боже мой, какие книжные шкафы из красного дерева, какой громадный письменный стол, вертушка для словарей. Какая бледно-зеленая толстая свиная кожа на креслах и на диване!

А много лет спустя мне сказали, что это кабинет не Лозинского, а его отца, Леонида Яковлевича, очень модного юриста. Он выигрывал процессы десятками. Такому юристу полагался роскошный кабинет. Иначе гость придет, поглядит: «Халупа —не халупа…» Поговорит о погоде и уйдет. А если вот такой кабинет — гость задержится на годы.

В эвакуации в Елабуге Лозинский продолжал свою работу над «Божественной комедией», за которую он потом получил Сталинскую премию. И ему досаждал младенец, который помещался в этой же комнате. И я этого младенца очень много раз упрекал. Дело в том, что этим младенцем была внучка Михаила Леонидовича Наташа — Наталья Никитична Толстая. В какой-то момент она стала моей женой. И вот тут-то я за нее и взялся. Говорил: «Ты что, не понимала, что делает твой дед? Зачем ты орала? Знаешь, какой штраф с тебя надо слупить?» Но на нее мои нападки абсолютно не производили впечатления.

Как отнесся ко мне Михаил Леонидович — можно сравнить с самыми трогательными примерами отношения отца к ребенку. Разумеется, это было не внешне. Суть была такая. Как-то раз я был у него с визитом на даче и ушел. Маленькие внуки спросили: «Дедушка, вон парень приходил. А это кто?» Михаил Леонидович сказал: «Это молодой переводчик». Тут он добавил очень похвальное слово, мне не хочется его передавать. А потом сказал: «За последние двадцать лет ничего подобного не было».

Михаила Леонидовича очень привлекало, когда молодежь не просто переводила что-то со словарем, а жила этим. И однажды я соорудил из материнской кофты и куска кружев подобие старинного костюма. Пошел в фотографию и, к удивлению фотографа, так снялся — с яблоком в руке. Я это фото показал Лозинскому. Оно его очень порадовало. Он то отодвигал, то придвигал его и говорил: «Нет, это не Кватроченто. Это скорее Чинквеченто — поворот головы слишком свободен».

Однажды Михаил Леонидович сказал мне впервые: «Не хотите ли с нами поужинать?» Мы шли в столовую, а по дороге я думал: «Как мне повезло! Ужин у лауреата Сталинской премии 1-й степени, конечно, поразит мое воображение. Какие будут вина! Какие будут блюда! Тихая музыка, цветы… Боже мой! Я всем буду рассказывать». Мы пришли, сели за стол. И ужин меня действительно поразил. Это была чашка чаю, а рядом — блюдечко, и на нем — столовая ложка макарон с мясом. Все.

Это мне напоминает, как меня пригласила пить чай Анна Андреевна. Там тоже была чашка чаю, а на блюдце — четыре печенья марки «Печенье к чаю». Самое дешевое, неплохое печенье. Мне в то время было двадцать два. Быка жареного я тогда не съел бы, но не очень большого барана одолел бы, пожалуй.

Эти люди — что Михаил Леонидович, что Анна Андреевна — они не были против быта. И они не были за быт. Быт для них просто не существовал.

Николай Гумилев и Анна Ахматова с сыном — Львом Гумилевым.

Об Анне Ахматовой

Благодаря своему учителю Игнатий Ивановский смог познакомиться и с Анной Ахматовой весной 1955 года. Он принес ей букет мимозы и свои переводы. Поэтесса смягчилась и пригласила его войти, только когда молодой человек представился учеником Михаила Леонидовича. Он стал часто заходить к ней в гости...

— По телефону с ней было не очень-то поговорить. Разговоры были такие:

— Здравствуйте. Ахматова.

— Здравствуйте, Анна Андреевна! Как я рад...

— Вы можете сейчас приехать?

— Да, конечно! Я...

— До свидания.

Это была не только школа языка. Ее телефон постоянно прослушивался, поэтому все было кратко. Однажды был такой звонок:

— Можете приехать и по дороге купить два килограмма апельсинов? Деньги я вам немедленно отдам.

Я купил и приехал. Мы отправились к ее друзьям. Чтобы не мешать Анне Андреевне общаться, апельсины я донес до двери. Ей открывали, раздавались радостные восклицания. Я тут же апельсины совал внутрь и уходил по лестнице. Так мы посетили два или три дома. Оказалось, что Анна Андреевна получила небольшой гонорар. И это был ее первый позыв — как только появилась возможность, сделать приятное людям.

В некоторых вещах Анна Андреевна была очень тверда.

Однажды Чуковский написал о ней статью, которая могла быть истолкована как обвинение Ахматовой в антисоветчине. И поставил ее тем самым на самый краешек. А затем через кого-то передал, что он «все понял» и, если она его не простит, он покончит с собой. На что Ахматова ответила:

— Передайте Корнею Ивановичу, что это его личное дело.

Все обошлось благополучно: Чуковский с собой не покончил.

Я пришел к ней с диктофоном. Мы стали беседовать о чем-то, и вдруг она свернула на политику. А у меня диктофон уже писал! Она говорила вещи одну ужаснее другой. Я сказал ей: «Анна Андреевна, машина пишет!» И она сделала так (прикрывает рот с выражением ужаса на лице). После этого полчаса я не мог успокоить ее. Я показал ей, что стер запись, что убираю эту машину далеко, опасности никакой нету. Она все равно смотрела на меня безумными глазами.

Наконец, пришел день, когда мне позвонил Владимир Григорьевич Адмони, тогда председатель секции переводчиков в Союзе писателей, когда-то бывший секретарем у Лозинского. Лозинский говорил ему обо мне.

Адмони сказал:

— Вы знаете, тут образовался промежуток в очереди на прием в секцию.

А надо оговорить, что секция переводчиков тогда почти вся состояла из евреев. Потому что не пускали евреев тогда ни в какие области литературы, кроме перевода. Поэтому стояла очередь и, чтобы вступить в Союз, нужно было прождать два, три года. И Адмони сказал:

— Вы мне говорили, что можете достать рекомендацию Анны Андреевны. Как хотите, но она должна быть у меня завтра утром. Тогда есть надежда.

Я позвонил Анне Андреевне, объяснил обстоятельства.

— Приезжайте.

Я приехал. И дальше была такая неожиданная сцена.

— Понятия не имею, как теперь пишутся рекомендации в Союз писателей. Я только раз в жизни писала рекомендацию одному молодому поэту, но это было очень давно, теперь все не так. Вот здесь, видите, машинка, вот бумага и копирка. Садитесь и пишите. Я пойду к себе, когда напишете — постучите.

Я сказал:

— Анна Андреевна, если я напишу себе рекомендацию, это будет скорбный перечень недостатков. А какой же смысл в такой рекомендации?

— А вы вспомните, что я вам говорила. И напишите это в точности.

На комплименты вы сами знаете, какая у нас память. Я в точности все написал. Постучал. Она вышла, взяла ручку. Я вскрикнул:

— Анна Андреевна! Прочтите!..

Она подписала, но перед этим так на меня посмотрела, что я врагу не пожелаю такого взгляда. У нее был железный закон. Она либо доверяла человеку полностью, либо не доверяла ему вовсе.

Потом, в компании друзей, мы немало смеялись. Представляли себе, что можно было бы там написать. Например: «Слава Богу, я дожила до того времени, когда появился лучший переводчик всех времен и народов Игнатий Михайлович Ивановский… Подпись: Ахматова».

А вот эпизод, который навсегда сохранится у меня в памяти. О чем-то мы говорили на Конногвардейском, тогда — улице Красной Конницы. Она подошла к окну. За окном был виден человек, который прохаживался туда-сюда, туда-сюда… Он с утра там прохаживался. Смена была через шесть часов, потом прохаживался уже другой человек. Она посмотрела и говорит мне: «Подойдите ближе». Я подошел ближе. «Еще ближе. Еще». Я встал вплотную. И тут она тихим голосом начала читать «Реквием». Я был малый двадцати двух лет, фехтовальщик. Никогда за собой не замечал слез. И вдруг чувствую, что у меня они текут, текут по щекам… Ничего не понимаю.

Она дочитала весь «Реквием». А потом показала мне на другую комнату, и мы пошли пить чай. Выпили по чашке чая, молча. Она присматривалась ко мне, присматривалась… Потом спросила: «Что вы можете сказать об этих стихах?»

Я ничего не мог сказать. Язык мой что-то выговорил, а я слушал. Язык сказал: «Это... очень... интересно».

После этого меня надо было вышвырнуть за дверь и больше не пускать уже никогда. Но Анна Андреевна все поняла. Этими двумя бессмысленными словами она пренебрегла полностью. А вот слезы она видела. И что я в полусумасшедшем состоянии — тоже видела. Так что все окончилось благополучно.

У меня есть цикл стихов «Письма тем, кого больше нет». Письма как бы на тот свет. Ахматовой, Лозинскому. А еще наследнику Алексею… Потому что моя бабушка работала в Александровском дворце в Пушкине в лето, когда была война. И когда началась эвакуация всего имущества дворца, то мы, дети сотрудников, нам было лет по восемь, свободно бегали там, все осматривали. Никто на нас внимания не обращал. И там были мундирчики наследника Алексея — как раз моего размера. И я очень полюбил надевать перед зеркалом эти мундирчики.

— ...Здесь собралась такая прекрасная публика, что я могу рассказывать бесконечно, — говорит Игнатий Михайлович. — Меня придется связать и поместить в отдельную комнату, чтобы я остановился и не выложил вам все, о чем собирался говорить в этом цикле встреч.

Все — это и рассказ о шведском поэте Бельмане, которого переводил Игнатий Ивановский, и разговор о его стихотворном переложении Библии, и соображения о современной русской поэзии...

А следующая встреча с переводчиком будет 21 марта все там же — в библиотеке «Лиговская».