Юрий Рост: Человек с фотоаппаратом не видит то, что снимает

В музее Эрарта открыта выставка «Свобода в объективе. Классики советской фотографии»

Три фотообъектива из разных (хотя и пересекающихся) эпох советского континуума. Александр Родченко — здесь на фото Маяковский, Лиля и Осип Брик, модный серый «реношка» и косые скулы авангарда, весь нервный стиль 20-х. Этот раздел так и называется: «Круг Родченко. Стильные люди».

Коллекцию работ фотокорреспондента ТАСС Владимира Лагранжа назвали просто — «Оттепель», и центральной тут является фотография «Голуби», символ выдохнувшей после войны и террора эпохи.

Третья часть составлена из работ Юрия Роста, корреспондента «Комсомольской правды», «Литературной газеты», теперь — «Новой газеты», не только фотографа, но и журналиста, и поэта, и путешественника вокруг земного шара. Он отдает должное жанру пейзажа и портрета, но здесь представлены только портреты — знаменитых его друзей и тех незнакомцев, которых сделали известными его фотографии.

Кроме фотографий на стенах висят его прозаические тексты, заметки о героях снимков. Юрий Рост предполагает, что эти-то рассказы и есть основной элемент его творчества, а фотографии призваны лишь подкрепить их. Тут, наверное, можно выбирать, кому как больше нравится.

О вкусе к текстам, к фотографиям и к людям мы с Юрием Михайловичем поговорили на открытии выставки.

Вечная весна в Атлантиде

— Юрий Михайлович, я только сейчас осознал, что ваш портрет Алисы Фрейндлих помню с детства. Тот, где она сидит в гримерке к нам спиной. Мы видим ее отражения в большом зеркале и в маленьком, круглом. Очень я его любил, сам не зная почему. Засело в подкорку…

— Да что вы? Там еще, помню, неплохой текст был. Я придумал такой литературный ход — «Алиса в Зазеркалье». Поэтому она у меня сразу в двух зеркалах отражается. И потом, там есть хорошая мысль о том, что у актеров на сцене нет тени. В этом есть что-то дьявольское…

— Но ее тут нет, кажется. А почему именно эти портреты выбрали? Ведь у вас их, наверное, больше во много раз…

— Фотографии, здесь представленные, вошли во второй том моей трилогии «Групповой портрет на фоне мира». Там я был ограничен пределами бывшего СССР, тут — разные места, где я бывал. Я старался представить все континенты: Азию, Африку, Европу, Австралию… И даже Антарктиду.

Это не я отбирал фотографии, поэтому пейзажей тут нет. Но люди на них все — достойнейшие. И все это редкие кадры, которые мало кто видел. Правда, когда я организую экспозицию, обычно чередую людей. Чтоб не было интеллигента рядом с интеллигентом, крестьянина рядом с крестьянином. Мне хочется дать больше контраста. Тогда это дает картину мира. А тут вот, получается, культурная стена: Виктор Голышев, Отар Иоселиани, Наталья Нестерова…

Но мне очень нравятся эти две карточки художника Ильи Кабакова. Две прогулки, между ними — дистанция лет в тридцать. Одна прогулка — это примерно 1977 год. А эта — 2012-й. Он стал другим. Стоит на фоне белой стены...

Вот мы выпиваем в одесском «Гамбринусе». Это скрипач Миша Мочман. А это за пианино — старик Певзнер. Он с гордостью уверяет, будто про него говорится в рассказе Куприна «Гамбринус», что он жутко фальшивил.

Вот Альберт Чечельницкий. Это астрофизик, он работал в Дубне, в закрытом институте... Он гений. Он доказал, что существуют скорости выше световых. Он предсказал, с чем встретится в космосе американский аппарат. Он предсказал всевозможные катаклизмы — не по болям в ногах, а производя точные расчеты. Кроме того, он ставит под сомнение географию праистории. Все, что написано в Библии, по его мнению, происходило не на Ближнем Востоке, а на Дальнем.

— В Японии?

— Вокруг Берингова пролива. И Атлантида, он считает, тоже находилась там. На Аляске. Это связано с тем, что Земля имеет сейчас иной угол наклона эклиптики. А тогда там стояла вечная весна… Может, это все и игра такая. Но очень интересно. Еще он помогал Льву Гумилеву датировать передвижения народов. Это все есть в сопроводительном тексте...

— Вы думаете, люди будут их читать? Даже в Интернете большие статьи редко кто читает, людям трудно сосредоточить внимание. А тут надо еще и стоять перед текстом...

— Я на Интернет не ориентируюсь, там другая история. А тут — будут! Один текст прочтут — и дальше втянутся. Вон уже и читают, посмотрите. Да мне и не так важно, будут ли читать. Мне главное — написать.

— Я помню, что вы говорили в каком-то интервью, что тексты для вас важней, вы себя скорее считаете журналистом, а не фотографом…

— Я журналист, конечно, в первую очередь. Посмотрите вот на Лагранжа. Он очень хороший фотограф. Но есть попытка передать какой-то художественный ритм, массовое движение, голубей этих… Я этого просто не делаю. Мне хочется гуманистической достоверности. И портреты у меня не портреты. Они же все сняты без поставленного света. Мне хватает уличного фонаря. Я просто говорю Норштейну, к примеру: «Подожди, Юра, посиди вот так минуту». Он сидит. Один кадр он придуривается, потом я ему надоедаю. И тут же получается снимок.

«Рядом с Юрием Норштейном светло. Он разгребает темноту»

— Так фотография для вас — искусство или нет?

— Я думаю, что это метод. Он может быть искусством, может — наукой, может — чистой химией. Ансель Адамс со своими пейзажами, Ричард Аведон со своими портретами и Анри Картье-Брессон со своими как бы репортажами — это, конечно, искусство. А есть люди, которые умеют профессионально снимать и делают просто репортажи. Но со временем, становясь артефактами эпохи, они тоже превращаются в артефакт истории, в искусство. Вот знаменитый снимок Роберта Капа, где запечатлена смерть солдата, — это искусство или нет? Правда, неизвестно, может, это постановка — на других фото этот малый спокойно сидит.

Картье-Брессон — тоже любитель

— Каково вам рядом с Родченко и Лагранжем выставляться? Под заголовком «Классики советской фотографии»?

— Для меня, безусловно, честь быть рядом с ними. На «классика» я не обращаю внимания, это полная глупость. Классик — это тот, которого на свете уже нету.

Интересно, что Родченко мне с годами стал менее интересен. Сейчас объясню почему. Я увидел любительские съемки других фотографов этого же времени. В частности, Ильи Ильфа. Они в общем очень похожи. Многие технически хуже, многие — не хуже. То есть это было веяние времени — все эти жестокие кадры, косые ракурсы. Это было модно, что тут скажешь. Очень много его самого — он себе нравился, по всей видимости, и воспринимал себя как арт-объект. Но он действительно классик и представитель своей школы, как к нему ни относись.

Напечатать так можно, а вот таких лиц уже не найдешь. Совершенно другая структура.

— А Лагранж? Я слышал, его называют конъюнктурщиком...

— Лагранж — не конъюнктурщик. Он профессионал. Работал в прессе, снимал специально, чтоб его печатали. От меня никто ничего не требовал, кроме заметок в «Литературку» и «Комсомолку». Я же не фотограф. Нет, это прекрасная компания — Родченко и Лагранж. Очень разные фотографы. Два профессионала и один любитель — я. Мне было очень приятно, когда я познакомился с Картье-Брессоном несколько лет назад — я показывал ему свои фотографии. Он мне сказал, что он тоже любитель. Вообще любитель — это тот человек, который снимает вроде бы какие-то глупости. А потом, с годами, оказывается, что это были знаки времени.

— Но сейчас все столько снимают. Постоянно щелкают. В эпоху массовой фотографии ее ценность ведь девальвируется?

— Конечно. Но и карандаши, и чистая бумага стали в наше время массовым явлением. А настоящие графики существуют все равно.

Когда-то меня позвали на телевидение в утреннюю дурацкую программу. И спросили: какую камеру лучше людям брать в отпуск? Почему-то считается, что фотограф знает все камеры. Они их разложили передо мной… А я им говорю: «Вы знаете, лучше вообще ничего с собой не брать. И не снимать». Они изумились, конечно.

Козьма Прутков говорил, что три дела, однажды начавши, трудно кончить: вкушать хорошую пищу, беседовать с возвратившимся из похода другом и чесать, где чешется. А четвертым можно было бы добавить — фотографировать все подряд. Обратите внимание, это теперь везде. Селфи эти идиотские… Зачем мне смотреть на селфи, если я тебя и так живого перед собой вижу?

Человек с фотоаппаратом не видит то, что снимает. Он видит кадр, но это мгновение для него выпадает из жизни. Нужно это понять.

Я помню, когда приехал в Париж, как культурный человек пошел в Лувр. Смотрю — по лестнице бежит толпа японских туристов. Я понял, куда они бегут. Пошел за ними. Пришел к Джоконде. Они даже не смотрят на нее. Подбегают к ней, поворачиваются спиной, и их «щелкают». Все, они идут дальше, галочка поставлена. Нормальный человек остановится, посмотрит, снимать ничего не будет — и у него будет больше впечатлений.

— А профессиональный фотограф — он видит жизнь?

— Он — видит. Настоящий профессионал одновременно смотрит и выбирает натуру. Причем черно-белая съемка гораздо сложнее, потому что он должен учитывать контрасты — это целый компьютер в голове работает.

— Постобработка в фотошопе, по-вашему, — игра по правилам?

— У каждого художника свои принципы. Главное тут — чувство меры. Я графические редакторы использую. Все, что я раньше делал под увеличителем, теперь делаю на компьютере. Намного проще, чем раньше, когда надо было вырезать маску, делать ретушь вручную. Тут все зависит от того, что ты делаешь. Вот в 1942 году сделана знаменитая карточка Дмитрия Бальтерманца «Горе», где женщины ищут родных среди тел расстрелянных, — у него же там небо было засвечено, он отдельно впечатывал облака. И ничего.

«Сначала я долго снимал Сахарова без пленки. Чтоб он привык ко мне»

— Вас беспокоит вопрос об авторском праве?

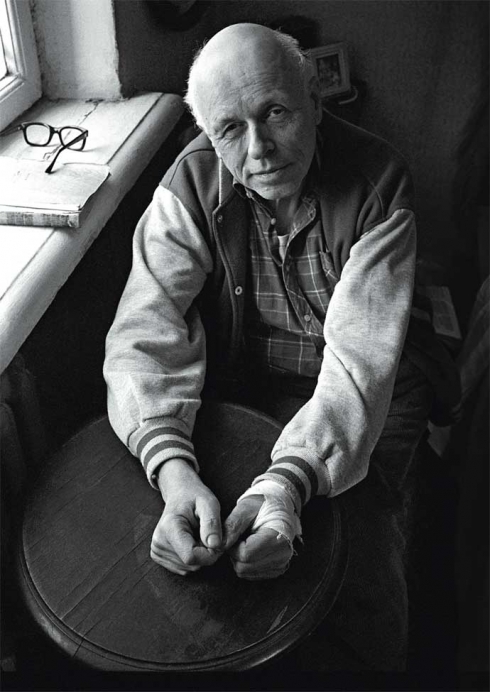

— Когда я снимал Сахарова с забинтованной рукой (этой карточки тут нет), у меня была одна пленка — остальную я забыл дома. И один кадр удался. Он был похож на мое представление о Сахарове. И совпало с его представлением о себе. Это фото у него висело. А на следующий день непонятно откуда она была распечатана сумасшедшим тиражом, и ее распродавали повсюду. А вы говорите — авторское право.

А вот портрет Окуджавы я, наоборот, сделал так, что ему не понравилось. Я спросил: «Почему, Булат?» Он сказал: «Там я очень похож на себя».

— Вы можете коллегу-фотографа опознать, если он не держит в руках фотоаппарат? Есть какие-нибудь характерные черты поведения?

— Я вам скажу, что не всегда могу опознать и с фотоаппаратом в руках! Сейчас жены богатых людей — те, которые не дизайнерши, — все продвинутые фотографы. Они сразу накупают всю лучшую аппаратуру, которая появляется. Я вот продал свой продвинутый. Потому что мне больше 20 мегапикселей не нужно. Да и никому не нужно.

— Вы можете сейчас снимать и писать обо всем, о чем хочется?

— Честно — мне не хочется ни снимать, ни писать. Но я снимаю и пишу. Отдаю долги. Вон там Дима Пушкарь — странный лопоухий человек… Между тем — один из крупнейших наших хирургов. Можно было его снять в шапочке, режущим простату… А мне хотелось его запечатлеть с этим странным выражением лица и без примет профессии.

— Что вы принципиально не будете снимать?

— Власть, правительство, политиков. Те люди, которые у меня здесь, что-то добавили в мир. Хлеб, песню, перевод, улыбку, картину… Политики только отбирают, поэтому ни одного у меня нет. Разве что мог бы из личной симпатии снять Гришу Явлинского. Но и его тут нет.

— Вот тоже вечный вопрос для фотографов: этично ли делать фоторепортаж и не вмешиваться, когда герою грозит смерть? Знаете, стервятник над умирающей от голода девочкой…

— На этот вопрос каждый фотограф отвечает сам. Я думаю, что если можешь спасти человека, — не надо снимать, как он тонет. В остальном — ну да, профессия требует. У меня есть еще одно фото Сахарова. Елена Боннер позвала меня, когда Сахаров умер. Буквально через час я там был. Она просила поснимать посетителей. И я сделал фото с ним — как он неудобно лежит, со связанными руками, стул подставлен под ноги… Фотография никогда напечатана не была и вряд ли будет. Снимать можно все, но не все печатать. Еще раз у меня сработал этот тормоз. Дело было в Тбилиси после событий 1989-го. Я пришел в морг. Там лежала мертвая женщина, вокруг стояли родственники. Она была обнаженная, толстая… Я поднял камеру — и сразу опустил. Представил себе: не дай бог, эта карточка вдруг попадет к родственникам, и они увидят ее.

— Вы говорили, что человека надо снимать в его естественной среде. А вот вы — путешественник, да еще и фотограф. Какая для вас среда будет естественной?

— Меня снимали много раз, но мне особенно не нравится, какой я на фото получаюсь. Есть одна хорошая. Там я с такими подкрученными усами, с безумным взглядом обнимаю глобус.