«...и вдруг во мне сказалось одно тихое слово: книга». Корней Чуковский

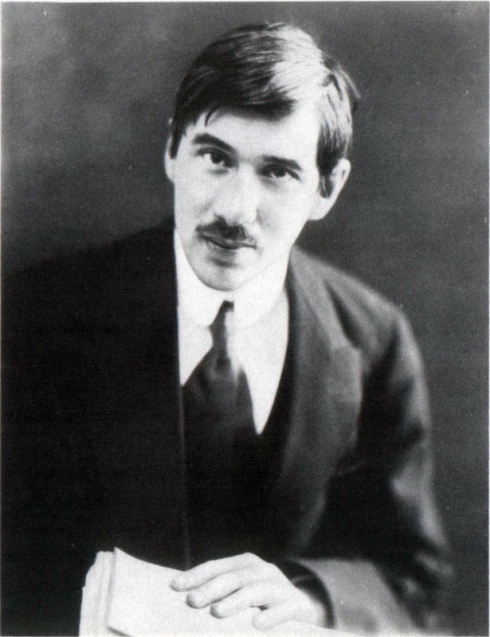

31 марта исполняется 130 лет со дня рождения любимого поэта, писателя, волшебника

Говорят, жить в эпоху перемен — проклятие. Но тот, кому довелось ощутить мощный пульс истории, кто наблюдал этот тектонический процесс, — к такому человеку мы испытываем какое-то дополнительное почтение. Его судьба может быть трагической. Зато он видел и сжимал в своих руках самое жизнь.

Так и с писателем, поэтом, критиком, литературоведом Корнеем Ивановичем Чуковским. Он родился при Тургеневе, Чехове, Толстом, при Александре III и газовом освещении. А ушел — при Бродском, Солженицыне, сверхзвуковых самолетах и Брежневе. За несколько месяцев до его смерти американцы высадились на Луну.

А то, что в это время происходило на Земле, особенно на одной шестой ее части, Корней Иванович узнавал, запоминал, фиксировал, записывал в дневниках, статьях, эссе. Он ведь начинал как журналист и, конечно, был журналистом по самому складу своего неутомимо любопытного, жадного до людей, знаний и событий характера.

Центром тогдашнего человеческого, исторического водоворота был Петербург — сначала имперский, а после революционный. Поэтому Чуковского сюда тянуло, а еще — потому что тут была его родина.

Он родился в Петербурге 19 марта (по старому стилю) 1882 года. Здесь, во Владимирском соборе, был крещен как Николай Корнейчуков. Мать — Екатерина Корнейчукова, крестьянка. Отца у ребенка, по документам, не было. Чуковский долгое время не знал его — одессита Эммануила Левенсона.

Вскоре после рождения Николая мать увезла его в Одессу. Там он вырос, учился в гимназии — а впоследствии, в 1896 году, в пятом классе, был отчислен, как «кухаркин сын». (Этот период своей жизни Чуковский описал в автобиографической книге «Серебряный герб», нежно любимой детьми прежних поколений и наверняка, увы, неизвестной поколению нынешнему. — Прим. ред.)

После этого пришлось досрочно вступать во взрослую жизнь. Заниматься самообразованием, учительствовать, писать для одесских газет. В 1903 году столичный Петербург выманил из Одессы молодого — «двадцатилетнего, худого и голодного», по собственному признанию, — Чуковского. С Одессой он расстался достаточно легко, где-то в дневнике даже заметил: «омерзительный город». И всегда подчеркивал: «Я — петербуржец», «Моя родина — Петербург».

Академический переулок, 5. Здесь была первая постоянная квартира молодого Николая Корнейчукова.

Между тем Николай старался исправить ситуацию со своей «провинциальностью». Чтобы избавиться от «мужицкой» фамилии, появился изысканно-комичный «Корней Чуковский». Впоследствии «Корней» воплотился окончательно, приобретя фиктивное отчество «Иванович».

В 1903 году Чуковский обвенчался с Марией Гольтфельд. Почти сразу же молодожены отправились в Лондон — Чуковский был туда направлен корреспондентом «Одесских новостей».

Коломенская улица, 11. В этом доме у Чуковских родилась дочь Лидия — впоследствии известная писательница.

Дом №5 в Академическом переулке сейчас выглядит не так уж бедственно. Светлый цвет стен, стеклопакеты в окнах. Но есть тут какая-то достоевщина — слишком уж пусто в переулке, слишком тесно смыкаются крыши над головой, как в ущелье. Мимо ходят только строгие и печальные девушки в черных шапочках.

Какое-то время еще Чуковские жили в доходном доме на Коломенской улице, 11. Семья пополнялась: 24 марта 1907 года родился второй ребенок — дочь Лидия. Дом, грязноватый, с темноватым двором, тоже, надо сказать, не поражает воображение.

Загородный проспект, 27. Сюда Чуковские вернулись приснопамятной осенью 1917-го.

Как бы там ни было — гонорары Чуковского на тот момент, похоже, вообще не позволяли ему платить за квартиру в столице и содержать семью.

Аренда дома в дачном поселке обходилась дешевле, особенно не во время сезона. Уже осенью 1906 года Чуковские перебираются в Куоккалу, нынешний поселок Репино. Здесь, по замечанию биографа Ирины Лукьяновой, «был не город и не деревня, не Россия и не заграница, не столица и не провинция, не то и не другое — и в то же время все сразу». И здесь Корней Иванович находит себе новых собеседников — как, например, великого художника Илью Репина, писателя и правозащитника Владимира Короленко. Здесь можно было встретить и Владимира Маяковского, и Леонида Андреева.

Именно Илья Репин в 1912 году помогает приобрести и даже перестроить дачу совсем напротив его собственных «Пенат». Дача смотрела на море.

Моховая улица, 36. В этом здании располагалась редакция «Всемирной литературы».

Корней Иванович был доволен: «Великолепный кабинет, прекрасные условия для работы…» Шкловский писал: «У Корнея Ивановича кабинет в верхнем этаже дачи. К нему даже зимой приезжают писатели».

Потом все кончилось. После 1918 года дача оказалась за границей, на финской территории. Дом был разграблен. В 1940 году, после русско-финской войны, когда Репино снова стало частью России, Корней Иванович пытался вернуть дачу, но его права на куоккальский дом не признали. Чуковский так больше ни разу его и не видел, хотя мог бы приехать.

Набережная реки Мойки, 59. В Доме искусств был настоящий приют литераторов.

Памятной осенью 1917-го Чуковские возвращаются в Петроград и селятся в доме на углу Лештукова переулка и Загородного проспекта — дом №27. Сейчас в этом доме находится Филармония джазовой музыки. А если смотреть со стороны Лештукова переулка (ныне Джамбула) — там окна ресторана. В окнах — огромные постеры с полураздетыми девушками в кокошниках. Как издевательское прощание со старой Россией, что ли...

Чуковский пишет Репину: «Нам живется в Питере хорошо. Дети учатся. Бессонницы не донимают меня, как бывало. Я работаю целые дни, работа оплачивается отлично».

Корней Иванович к этому времени уже значительный журналист, переводчик, критик. Даже начало его главной, детской славе уже положено: еще в 1916-м Чуковский пишет своего знаменитого «Крокодила».

Последний, до переезда в Москву, петербургский адрес Чуковского — Манежный переулок, 6.

На доме — памятная доска .

Даже к главному повороту в жизни миллионов Чуковский вроде бы готов: он сотрудничает с Максимом Горьким, «буревестником». Тот в середине октября 1918 года, когда повсюду уже голод, разруха и отчаяние, — приглашает Чуковского в основанное им издательство «Всемирная литература».

Редакция находилась по адресу: Моховая улица, 36. Чуковский вспоминал: «Сперва наша редакция ютилась в тесноватом помещении на Невском невдалеке от Аничкова моста (бывшая редакция газеты «Новая жизнь»), но к зиме переехала в великолепный особняк на Моховой, с мраморной лестницей, с просторными и светлыми комнатами. Мы собирались по вторникам и пятницам вокруг длинного стола, покрытого красным сукном, и под председательством Алексея Максимовича тщательно обсуждали те книги, которые надлежало выпустить в ближайшие годы».

Сейчас в этом особняке находится Музыкальный колледж имени Мусоргского. Великолепия здание, надо сказать, не потеряло.

Другой затеей, принадлежащей уже лично Чуковскому, был «Дом искусств». Он открылся 19 ноября 1919 года на Мойке, 59, в особняке купца Елисеева. Это был не просто клуб, но способ выживания художников, литераторов — и самой культуры вообще. Кругом ведь были безработица, голод, разруха и отчаяние. Известия о голодных смертях приходили одно за другим. Чуковский с ног сбивался, пытаясь помочь всем подряд — то раздобыть еды, то дров.

«В самую черную пору, какую когда-либо переживала русская интеллигенция — и, в частности, русские писатели, — я задумал основать такой дом, где могли бы жить и работать деятели русского искусства», — объяснял он потом.

И вот о начале: «Итак, вчера мы открывали «Дом искусств». Огромная холодная квартира, в к-рой каким-то чудом натопили две комнаты».

Культура стала оттаивать. Здесь, в «Диске» (так сокращали название), было писательское общежитие на 50 с лишним человек, библиотека. Здесь читали лекции Гумилев, Горький, Замятин, Блок, Белый...

Впрочем, все это ненадолго. В 1922 году критик Аким Волынский обвинил «Диск» в отсутствии программы. Оскорбленный Чуковский подал в отставку. При руководстве Волынского в «Диске» появилась программа: организовали бильярд, домино и лото. Осенью «Дом искусств» закрылся.

Корней Иванович с внуками Дмитрием, Николаем и Евгением. Переделкино, 1947 год.

В это время Чуковский уже живет в Манежном переулке, в 6-м доме. Это его последний петербургский адрес до переезда в Москву в 1938 году.

Его квартиру №6 несложно найти: на третьем этаже угловой балкон и справа три окна. Внизу — памятная доска. Музея Чуковского в этом доме нет. Зато угол дома окружает железная решетка с героями «Тараканища», довольно симпатичными. Вот медведи на велосипеде. А вот, кажется, и кот — задом наперед.

Евгений Шварц, работавший в то время у Чуковского секретарем, вспоминал: «Иногда выбегал он из дому... широко размахивая руками и глядя так, словно он тонет, своими особенными серыми глазами. Весь он был особенный: седая шапка волос, молодое лицо, рот небольшой, но толстогубый, нос топорной работы, но общее впечатление — нежности, даже миловидности.

Когда он мчался по улице, все на него оглядывались, — но без осуждения. Он скорее нравился прохожим высоким ростом, свободой движения. В его беспокойном беге не было ни слабости, ни страха. Он людей ненавидел, но не боялся, и у встречных поэтому и не возникало желания укусить его».

Ненавидел! Сильно сказано, учитывая, что речь идет о всесоюзном сказочнике, «дедушке Чуковском»...

Сам Чуковский довольно тяжело переживал такую славу: «Все другие мои сочинения до такой степени заслонены моими детскими сказками, что в представлении многих читателей я, кроме «Мойдодыров» и «Мух-Цокотух», вообще ничего не писал».

Тут слышится упрек не только во всегдашнем невинном инфантильном неведении публики. Культуру все-таки не удалось удержать на руках, она рухнула — и в куда более глубокую яму, чем можно было подумать. История сделала поворот — и люди на глазах изменились. Другие персонажи выступили на сцену. Трагедия превратилась в довольно-таки жуткий фарс.

В июле 1923-го Чуковский пишет Репину, с болью вспоминая Куоккалу: «Здесь я на чужбине, не с кем душу отвести, и, кроме прошлого, у меня ничего нет. Люди испоганились ужасно». Сказки ему тоже припомнили со временем. Прозвучало слово-приговор «чуковщина». В декабре 1929 года его вынудили написать письмо с отречением от сказок. «Теперь, — написал Чуковский, — если бы я даже хотел, я не могу писать ни о каких «крокодилах», мне хочется разрабатывать новые темы, волнующие новых читателей.

В числе книг, которые я наметил для своей «пятилетки», первое место занимает «Детская колхозия». Письмо было опубликовано в «Литературной газете». Чуковский, к счастью, обещанного не сделал.

Он все равно раскаивался и считал возмездием за свое отречение — смертельную болезнь дочери Мурочки, туберкулез. Она заболела в конце 1929 года, почти одновременно с публикацией в «Литературке».

В 1938 году был расстрелян муж его дочери Лидии физик Матвей Бронштейн.

О гибели зятя Чуковский узнал только после двух лет хождения по инстанциям.

И в том же 1938 году Корней Иванович решил перебраться в Москву. «В Ленинграде климат неподходящий» — так горько-иронически он объяснил свое решение.

Впереди еще ждала война, смерть сына Бориса, гибель собранной за жизнь библиотеки... И более спокойные поздние годы. Но это уже другой период его жизни. Московский.

Что могло утешить Чуковского? От личных трагедий, конечно, лекарства нет, кроме времени. А лекарство от исторической перспективы, особенно когда она кажется нисходящей в пропасть... Ответом, наверное, может послужить отрывок из письма петроградскому библиотекарю Якову Гребенщикову: «Недавно, больной, я присел на ступеньки у какого-то крыльца и с сокрушением смотрел на тех новых страшных людей, которые проходили мимо. Новые люди: крепкозубые, крепкощекие, с грудастыми крепкими самками. (Хилые все умерли.) И в походке, и в жестах у них ощущалось одно: война кончилась, революция кончилась, давайте наслаждаться и делать детенышей. <...> Ни одного человечьего, задумчивого, тонкого лица, все топорно и бревенчато до крайности. Какие потные, какие сокрушительные! Я должен их любить, я люблю их, но, Боже, помоги моему нелюбию! <...> Я был раздавлен, и вдруг во мне сказалось одно тихое слово: книга… Эти колченогие еще и не знают, что у них есть Пушкин и Блок. Им еще предстоит этот яд. О, как изменится их походка, как облагородятся их профили, какие новые зазвучат интонации, если эти люди пройдут, например, через Чехова. Можно ли пережившему Чехова, — рыгая, облапливать свою хрюкающую и потную самку? После «Войны и мира» не меняется ли у человека самый цвет его глаз, само строение губ? Книги перерождают самый организм человека, изменяют его кровь, его наружность — и придите через 10 лет на Загородный, сколько Вы увидите прекрасных, мечтательных, истинно человеческих лиц!»…

Фото Натальи ЧАЙКИМетки: Пятничный выпуск Про Петербург Про петербуржцев

Важно: Правила перепоста материалов